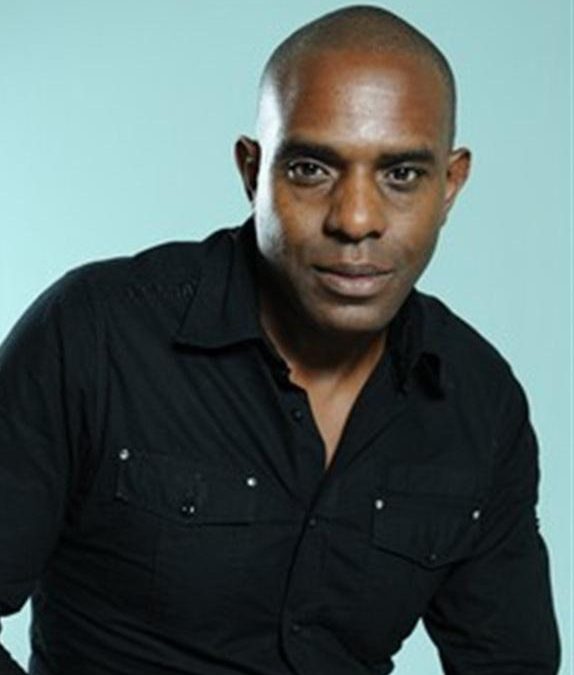

Les réalisateurs explorant l’histoire antillaise sont suffisamment rares pour être remarqués. Jean-Claude Barny est de ceux-là. Entre exploration des fantômes culturels antillais et militantisme, rencontre avec un esthète engagé. 30 novembre 2016, c’est la sortie du long-métrage Le gang des antillais. Portrait décapant de quatre braqueurs d’un célèbre gang des années 1970. Sur fond de Bumidom, ce long-métrage déroule l’histoire de Jimmy Larivière, jeune en désuétude qui deviendra braqueur au hasard de ces rencontres. Réappropriation en images d’une histoire souvent galvaudée, ce long-métrage se veut libérateur de conscience. Derrière ce portrait sans concessions se cache un antillais à la fois esthète et militant : Jean-Claude Barny. L’appel de la caméra À la fois originaire de Guadeloupe et de Trinidad et Tobago (par ses grands-parents), Jean-Claude Barny ne jure que par ses origines caribéennes dont il fait un terreau qui nourrit en permanence sa création. Réalisateur audacieux, Jean-Claude Barny voit le jour dans l’hexagone en 1965. Il passe les six premières années de sa vie à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Il redécouvre ensuite l’hexagone, avec sa forte culture télévisuelle et ces stars du petit écran comme Pierre Tchierna*. A l’époque, le cinéma n’est pas encore un produit de grande consommation et se mérite : c’est le dimanche, en famille, après avoir reçu la bénédiction dominicale ! Le Monsieur Cinéma d’Antenne 2 le fascine. Il l’écoutera des heures durant. S’est-il jamais rendu compte du nombre de petits garçons qui, le regardant, béats devant leurs postes, avaient reçu la passion du 7ème art en héritage. L’amour du cinéma le façonne : il sera cinéaste ! Cette conviction chevillée au corps et à l’esprit, il choisit de croire en son talent et se lance dans la réalisation de son premier court-métrage, Putain de porte. Il a 29 ans.

Le tournant Dans la foulée, Mathieu Kassovitz, son ami d’enfance, lui confie la direction d’une partie du casting de La Haine (1995). Il continue d’apprendre son métier, notamment en tant que stagiaire Mise en scène sur le plateau de Un héros très discret (1996) de Jacques Audiard, surdoué du cinéma français. Il s’attirera ensuite les faveurs de la jeune scène urbaine française et des artistes caribéens qui lui confieront la réalisation de plusieurs clips (Doc Gyneco, Tonton David ou Kassav). Un mélange savamment dosé entre culture française et caribéenne. Voulant se rapprocher de ses origines, il retourne vivre en Guadeloupe en 2003 et y écrit son premier film. Nèg Maron (2005) est un véritable tournant dans sa carrière. Les personnages principaux, Josua et Silex sont incarnés par Admiral T et Daly, leaders de la scène dancehall guadeloupéenne des années 2000. Issus d’un milieu familial et social déchiré, ils se retrouvent confrontés à l’escalade de la violence et leur amitié en prendra un coup. Jean-Claude Barny avoue sans détours que « ça a été dur » et qu’il a cherché les financements durant près de quatre ans. Malgré les difficultés, Nèg Maron s’impose.

Un cinéma « monde » Les efforts consentis payent et Jean-Claude Barny gagne la reconnaissance de la scène émergente caribéenne. Seule ombre au tableau, son cinéma est encore enfermé dans la case « urbain ». La série Tropiques amers (2007) mettra fin à cette classification abusive et en fera un cinéaste non plus communautaire mais universel. Dès lors, on lui fera également confiance pour la réalisation de Rose et le soldat (2014), une fiction historique qui traite sans tabous des conditions de vies dans la Martinique « an tan Robè », dirigée par le régime de Vichy en 1942**. Pour la scène cinématographique, il n’est plus simplement un cinéaste pour les antillais mais devient un réalisateur antillais qui fait du cinéma. La nuance n’est pas vaine. Il joue la carte du pluriel comme identité et veut parler au tout-monde. Viendra ensuite Le Gang des Antillais, récit d’une quête identitaire librement inspiré du livre autobiographique de Loic Lery qui relate certes, le basculement dans la délinquance mais surtout le parcours identitaire de Jimmy, Politik, Molokoy et Lico, quatre jeunes antillais arrivés en métropole dans les années 1970. La promesse du gouvernement – travail, ascension sociale – tourne court et laisse place au racisme primaire et aux discriminations sévères. Tout le film est porté par leur colère et leur sentiment d’injustice. A n’en pas douter, ce film est signé Barny. Tout y est : les codes mêlés du cinéma d’Hollywood, l’esthétisme des images, le pack de talents cosmopolites (le casting n’est pas 100% antillais et des acteurs aussi bien africains, antillais qu’européens tiennent les rôles principaux)…

Quand l’audace se fait création Car le tampon Barny est reconnaissable entre mille : à mi-chemin entre cinéma d’auteur et cinéma d’Entertainement, les réalisations Barny sont incontestablement marquées du sceau de l’indépendance. Son indépendance d’esprit lui permet de fabriquer un cinéma antillais qui se cherche et se trouve dans des personnages haut en couleur, torturés mais luttant avec leur identité pour mieux s’’assumer, hors de tout carcan culturel, politique ou social. De Jean-Claude Barny, on retient l’audace. Il en faut pour sortir un film qui traite d’un épisode fondateur mais soigneusement occulté de l’histoire antillaise. Le pari : miser sur un intérêt suffisamment grand des antillais mais aussi « des autres » pour une histoire véridique et profonde. L’objectif : convaincre un distributeur. Pari gagné avec les quelques 350 000 entrées du Gang des antillais. Vous qui lisez ces lignes l’ignorez peut-être mais réaliser, monter, produire et distribuer un film sur l’histoire des Antilles, réalisé de surcroît, par un antillais est une équation à plus d’une inconnue qui s’éloigne des schémas classiques de montage de films. Les contraintes à lever sont lourdes. Cette histoire venue « d’ailleurs » intéressera-t-elle un large public ? Le potentiel de remplissage des salles est-il réel pour rentabiliser l’investissement ? Un point de référence de taille : depuis Euzhan Palcy et Christian Lara, aucun réalisateur n’a réellement réussi à s’imposer dans le cinéma français. Jean-Claude Barny transforme l’essai et poursuit la voie tracée avec succès. Nouveau projet actuellement dans les tuyaux : un biopic sur Fanon. Alors pensez-y au moment d’acheter votre prochain ticket de cinéma. A suivre…

*Pierre Tchierna est un réalisateur, concepteur et animateur de télévision français. Dans ses émissions, Mardi Cinéma, puis Jeudi Cinéma, il a reçu les grands noms du 7ème art français et international de 1982 à 1987)

**De 1939 à 1943, l’Amiral Robert est nommé Haut-commissaire de la France aux Antilles par Pétain suite à la débâcle de l’armée française, comme représentant légal de l’ordre Vichyssois aux Antilles. Il est fortement décrié par les antillais qui lui reproche ses excès autoritaires, un certain accaparement des rares ressources disponibles (vivres notamment) et surtout un mépris affiché des populations de couleur.

Commentaires récents